↑前記事では品川区の戸建て・マンションの値上がり幅を算出し、都内に限れば思ったより差は無いことを説明した。

もう1点、都内戸建ての優位性を示す話をする。それは「築年数に伴う価格下落率」だ。実は…築年数に伴う値下がりは、都内戸建てよりマンションの方が大きいのである。

価格 = 相場上昇 – 経年劣化

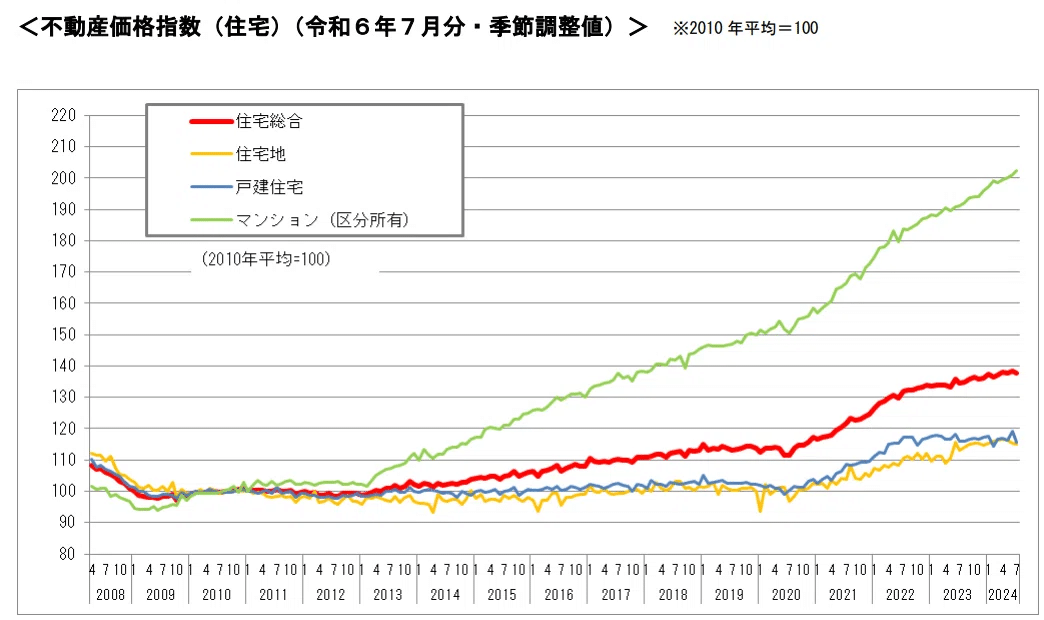

例えば、以下グラフを見て「おっ、マンションは10年ちょいで2倍で売れるのか」と思ってないだろうか?それは実態と大きくかけ離れている。

このグラフはあくまでも「年ごとの平均的な取引価格」を示すものだ。

「2010年に買った物件が経年劣化しても2024年に2倍の値が付く」というわけではなく、

「2010年にあった物件と同一条件(立地・広さ・築年数)の物件が2024年では2倍の値が付く」ということである。

2010年に購入した物件は、2024年には14年分の経年劣化があり、当然その分価値は減少する。

ただ、土地はどうだろうか?

戸建ての場合、「建物」と「土地」を切り離して考えられる。

建物:経年劣化する(価値が下がる)

土地:経年劣化しない(価格は上がるかも!?)

となるので、都内戸建てvsマンションに当てはめると、「土地比率が高い都内戸建ては、マンションよりも経年劣化の影響を受けにくい」という結論になる。

もちろん、これは土地価格・土地比率が高い「都内」戸建てに限る話であり、地方戸建ては別だ。

なので、マンションは上昇相場ではあるものの、土地という概念が無く劣化スピードが(都内戸建てよりは)早いので、総合的に考えると意外に差がない。

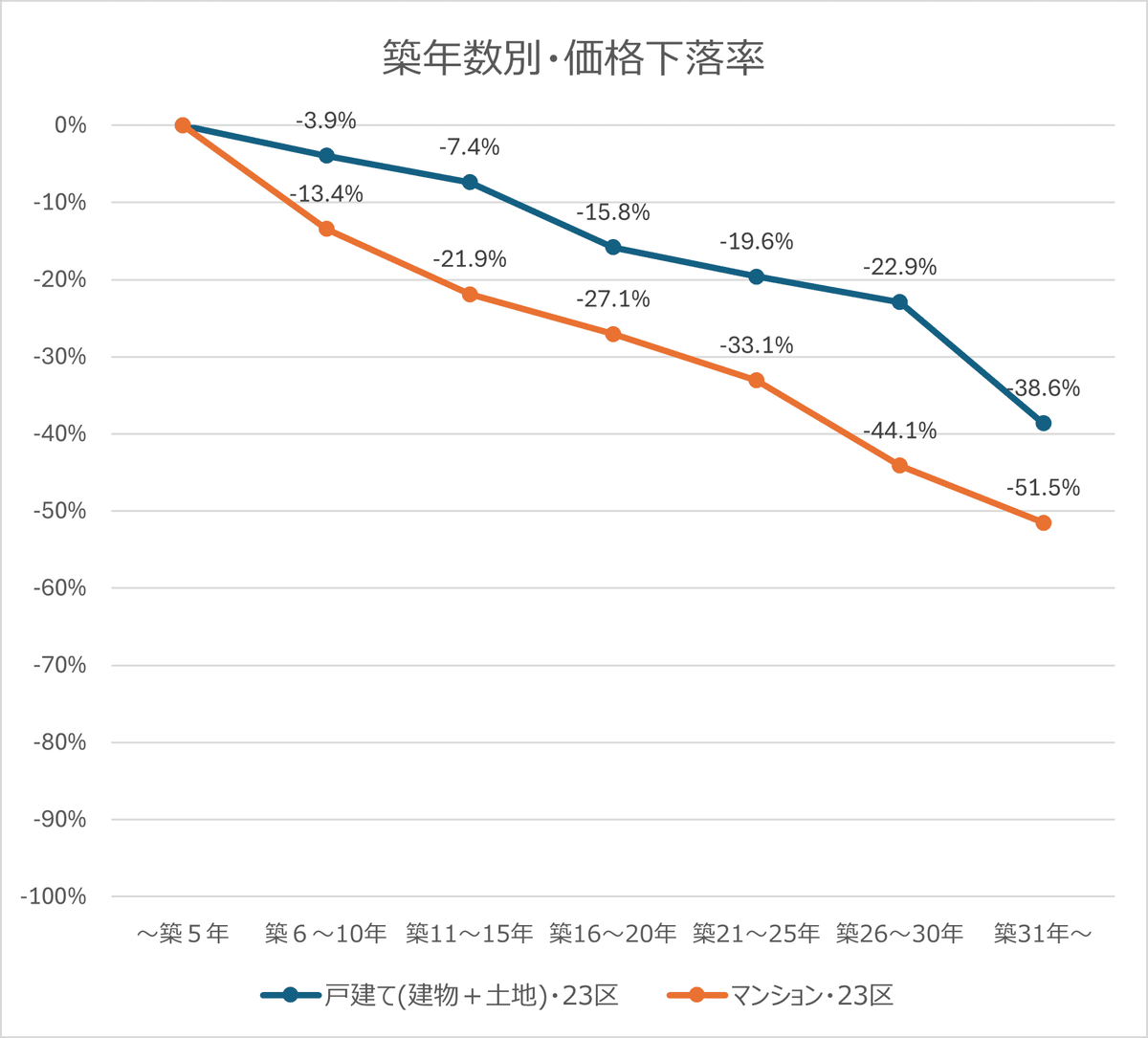

戸建てvsマンション 価格下落率比較

以下グラフは23区の戸建て・マンションの「築年数経過に伴う価格(㎡単価)下落率」の比較である。

※あくまで「今現在」の築年数別価格であり時系列データではないため、相場上昇などの要因は含まれていない

http://www.reins.or.jp/library/nmw2023.html

実はマンションの方が下落率が高いのである。

RC造は法定耐用年数47年のため、建物同士の比較では圧倒的マンション有利だが、土地込みの比較では土地比率が高い都内戸建てが有利となる。

ただ、築年数経過に伴う下落がある一方で、上昇相場のため、総合的に考える必要がある。

ちなみに、先ほどの戸建てシミュレーション①と実データの比較では、築30年までは実データの方が価格が高い(築31年~は建物取り壊し費用分だけ価値減少?)。それだけ需要があるのだと思われる。

戸建てvsマンション 数年後売却額を推定

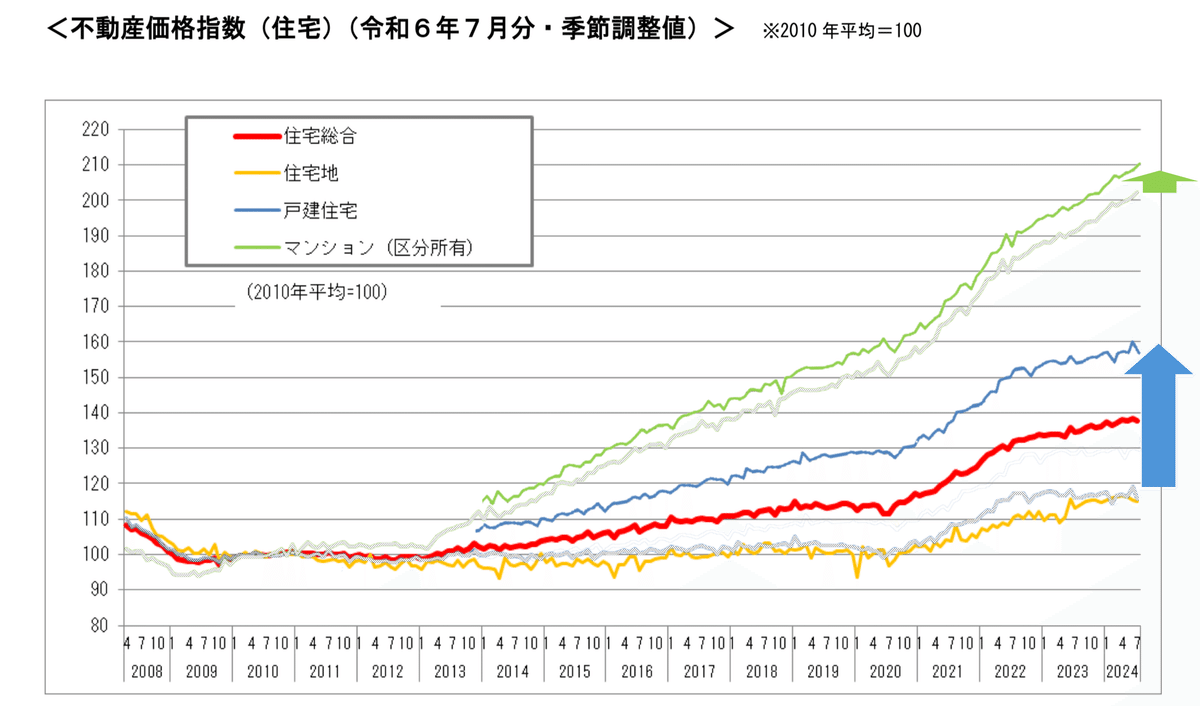

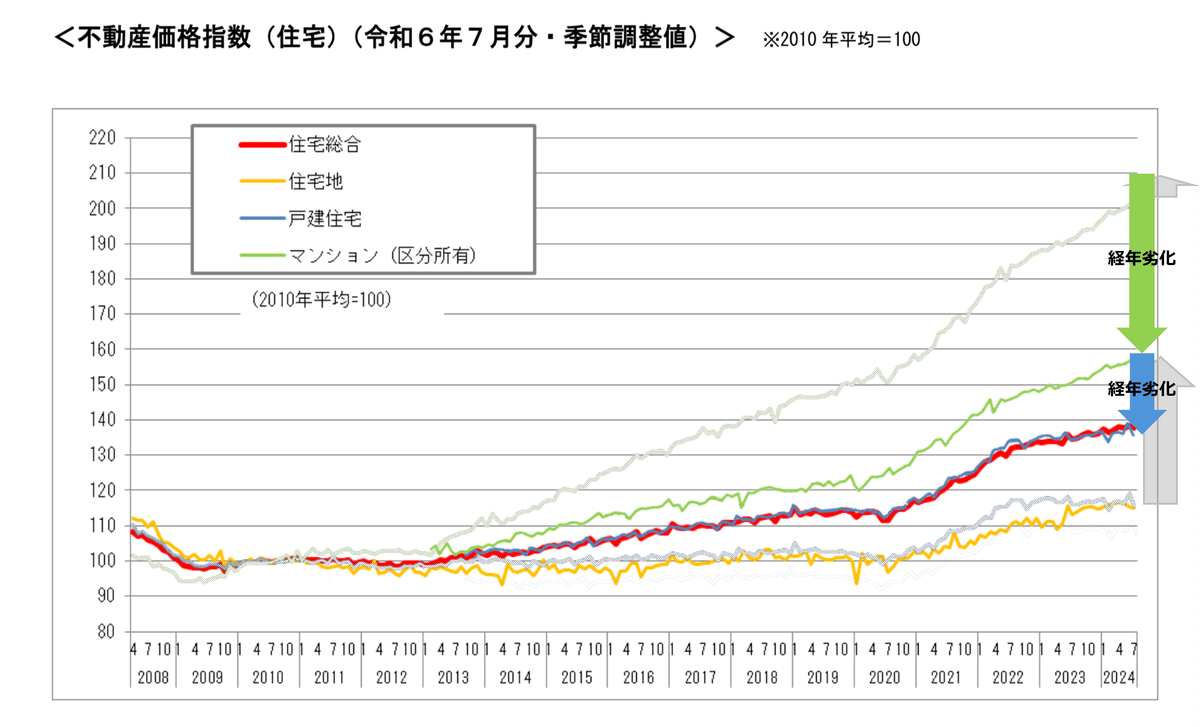

不動産価格指数に築年数経過に伴う価格下落率をかければ、実際の売却額目安が分かる。

まず、前記事の不動産価格指数推移を再掲する(例として品川区)。

例えば、マンションは2024年時点で価格が2010年の2.1倍だが、「2010年に購入したマンションが2024年に2.1倍で売却できる」わけではない。14年経過すると-27.1%(築5年から14年経過時の平均下落率)価格が下落するので、1.6倍程度のはずだ。

戸建ては1.6倍のため-15.8%で1.4倍だ。

そのため以下イメージとなる。マンションは、築年数経過に伴う価格下落率を考慮すると大きく下がった。

※筆者追記https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001859867.pdf

マンションは築年数経過に伴う下落幅が大きいが、それ以上の価格上昇がある。そのためマンションの資産性はやはり高いのだが、グラフの通り戸建てとの差はかなり縮まっている。

全国平均だとマンション2倍・戸建て1.2倍だったのが、品川区かつ下落率を考慮すると、マンション1.6倍・戸建て1.4倍だ。

わずか0.2倍の差(‼️)である。つまり、都内(特に内側)戸建てはマンションに匹敵する資産価値があると言えるのではないだろうか。

私は最初このグラフを見て「数年後2倍になるからマンション!(適当)」と考えていたので驚きの結果だった。2倍と1.2倍ならまだしも、1.6倍と1.4倍の差であれば、話は変わってくる。

マンションはリセールが良くても費用が高いのでハイリスクハイリターンだ(年収比率次第だが)。

都内戸建ては安い分、最悪「一生住む」という究極のリスクヘッジもできる。

これらを知らずに「戸建ては資産価値無いから」と選択肢から外すのは非常に勿体無い。

で、私は「資産価値の差はそこまでない」「マンションはリセール良いが高すぎ」なことから都内戸建てを購入した。

高いということは、その分築年数・広さなどの「質」を犠牲にするということだ。あくまで目的は「家で金儲け」ではなく「良い家にお得に住む」であり、0.2倍の差のために住みたくない家に住むのは、なんか違うなぁと思った。

参考になれば幸いです🙇♂️

総合的な結論

※2010年購入築5年物件の2024年売却額推定値

・戸建て(品川区・徒歩10分)

2024年不動産価格指数(2010年=100)は全国平均で115.0。東京に限定すると132.6。

推測を含むが、品川区だと+13.5%、徒歩10分以内で+4.1%。14年経過で-15.8%

→品川区・徒歩10分以内の戸建ては

132.6×(1+13.5%+4.1%-15.8%)=135.0程度(2010年価格の1.4倍)

・マンション(品川区・徒歩10分)

2024年不動産価格指数(2010年=100)は全国平均で202.2。東京に限定すると204.0。

推測を含むが、品川区だと+2.7%、徒歩10分以内で+1.2%。14年経過で-27.1%

→品川区・徒歩10分以内のマンションは

204.0×(1+2.7%+1.2%-27.1%)=156.7程度(2010年価格の1.6倍)

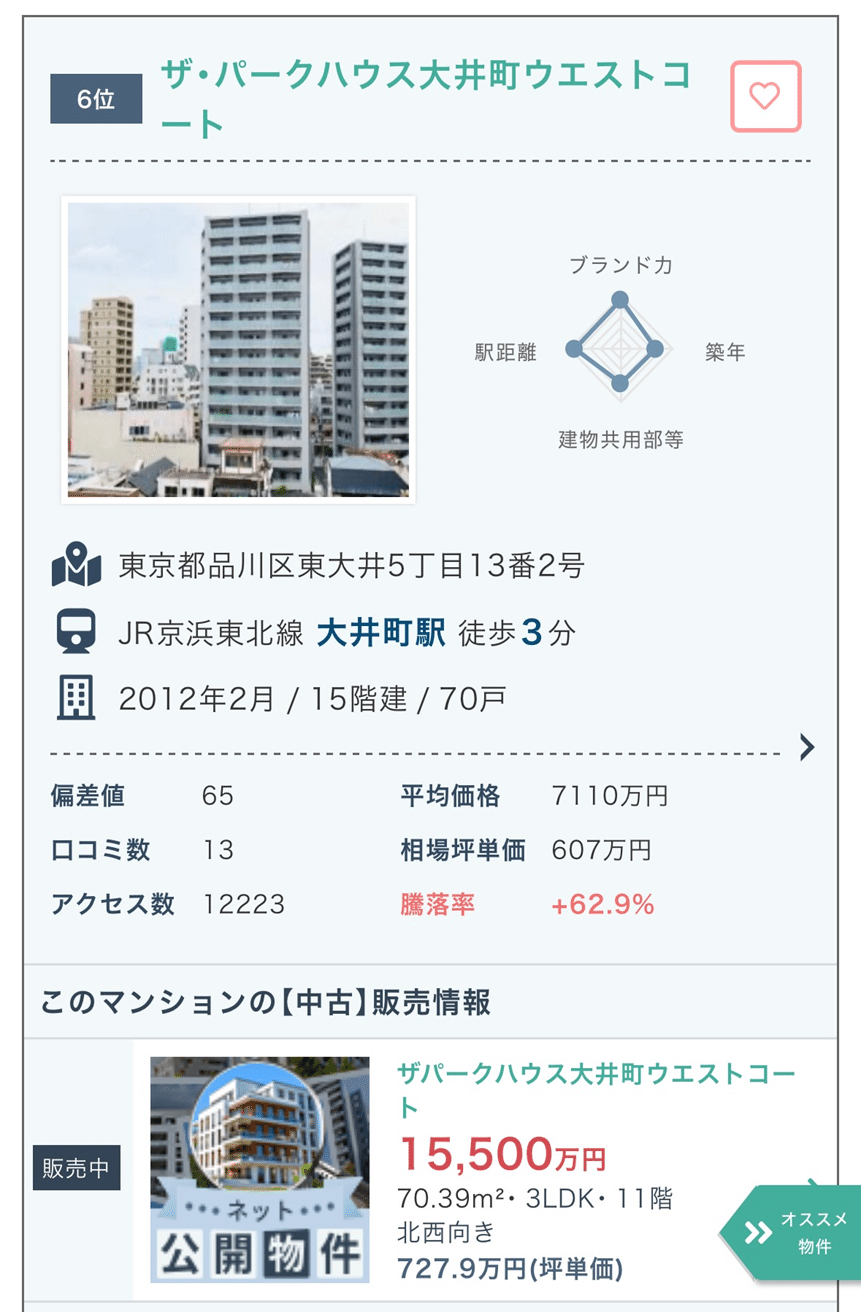

実際の物件で検証(おまけ)

実際の物件が推定値通りか見てみる。「新築」からの下落率だが、築14年前後の品川区マンションは大体新築価格の1.5~1.6倍なので、割と合ってそうだ。

コメント

https://t.me/s/Top_BestCasino/126

I checked out phcash17login to see what it was about. Easy sign up process. Site is modern.

Max wins, baby! If you’re chasing that jackpot, might wanna check out maxwinprimogaming. Sana all manalo ng malaki!

I just signed up for niceph22 Any tips for a newbie? Salamat!

Just stumbled upon 77bbbet. Claim to offer some attractive promotions. Will definitely check it’s legitimacy before I dive in.

Signed up at 3355bet last week. Good variety of stuff to bet on, from sports to slots. Their customer service was quick to respond when I had a question too, which is always a plus.

Alright guys, 456betlogin looks like it’s got some potential. The login process was smooth and quick, which is always a plus. Gonna give it a proper run through tomorrow. Here’s the link if you wanna have a peek: 456betlogin

Mastering Sprunki Phase 10 demo is so rewarding. The music sync with the enemy patterns (or animations) is chef’s kiss. Pro tip: watch for the tempo changes!

As a long-time Sprunki fan, I appreciate the polish in Sprunki Phase 10 demo. The sprite work is cleaner and the controls feel tighter than previous versions. Worth the grind!

Just started playing Sprunki Betters And Loses Anti Shifted and I’m already noticing some cool mechanics. Anyone else having trouble with the timing windows? Still, the core gameplay vibes are solid.